大学時代、フクロウの(目がカチカチ動く)ゼンマイ時計をアジア雑貨店のような店で購入したものが最近出てきた。当時すごく気に入って実用していた。目覚まし機能も付いており、電池がいらないのに動くことにいたく感動した。

現在、なるべく電気に頼らない生活をするにあたって考えるに、電力を使わない柱時計がどうやら家には8個程あるようだ。とりあえず時間の確認には困らない人生になりそうである。

ややしばらく気配Bの方の制作に集中していたのだが、だいぶ進んだところで漸くAの方に戻ってきた。行ったり来たりすることで新鮮さが蘇り再度やる気がアップしてくる。なんとなく煮詰まっていたのだが、再度方向が見えてきた。

今月26日が搬入日である。二つとも、あとは迷わず細部に手を入れつつ完成へ向かう。27日から札幌での展示、群青展についてHPの展示案内にて紹介しております。前期の展示にわたくしが、後期のイベントにミキオ氏が参加致します。足をお運び頂けますと幸いです。

今、アップする前に前回の記事を読み返したのだが、また瞑想というものをすっかり忘れていた。。!全然板につかん。よっぽど瞑想したくないのかな。

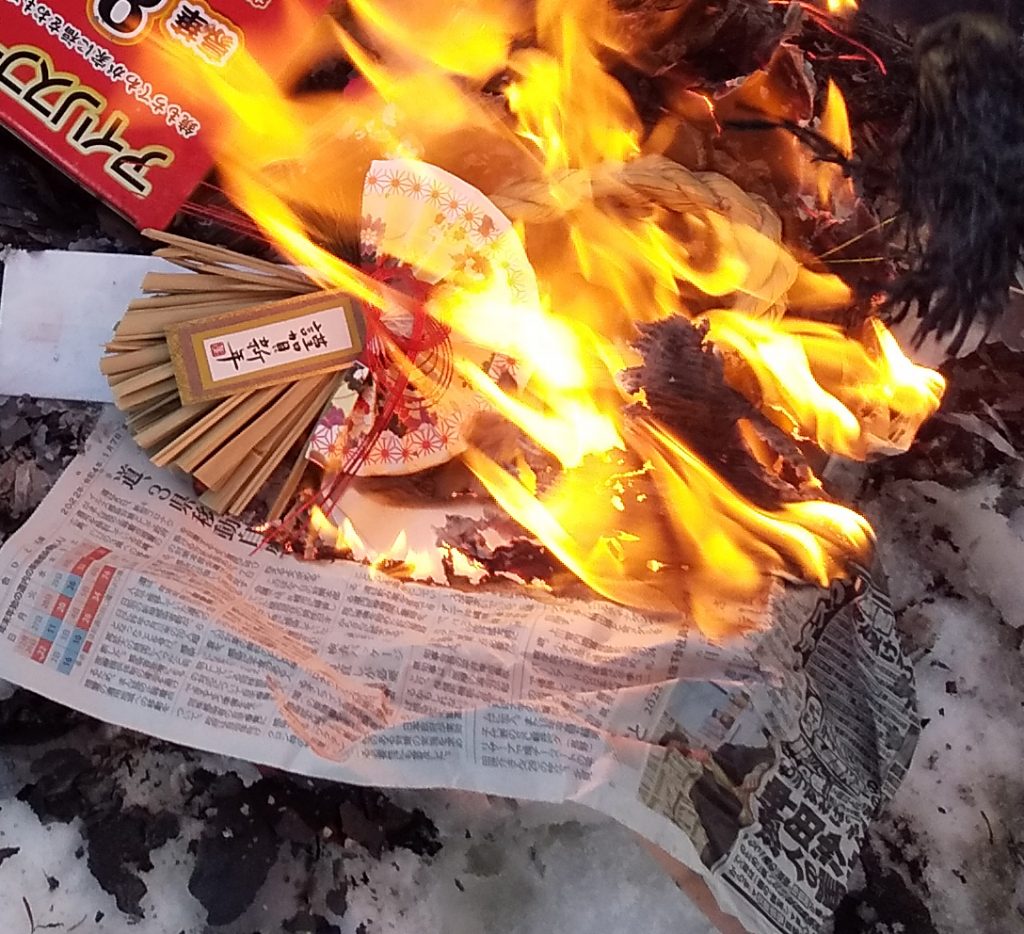

どんど焼きとは、小正月(こしょうがつ)に行われる火祭り行事です。ー中略ー小正月とは、大正月といわれる1月1日に対比して、1月15日のことを指します。旧暦ではこの日が新年最初の満月の日にあたり、本来のどんど焼きは、新春の満月の夜に開催される火祭りなのです。満月と神聖な火による浄化の力で、集落の人々の1年間の災いを払い、豊作や商売繁盛、家内安全、無病息災、子孫繁栄を願うのが「どんど焼き」です。(じゃらんニュースより)

本日、町内会のどんど焼きに行ってきた。初めての体験である。3年間使いまわしたお飾りをとうとう燃やす。来年は今年入手したお札もあるな。町内の様々なお飾りが集まっていて、とりどりとても素敵だった。(撮影できず)。

小樽に帰ってきて、作品の発表を再開しだしてから。今振り返ると自信が無かったためか、恥ずかしさからなのか、見に来たお客さんを捕まえては作品の解説を捲し立てていた。ある時とある奥様に私の作品を、「ひなこちゃん最近絵が明るくなってきたわね~、何年か前の作品だったら、そう、臭気を放っていたわよ!!」と言われた時には笑、流石に観客を嫌な気持ちにさせるために制作しているわけではないのだからと、誤解されることを恐れ、「そ、そんなつもりはない!」と言わんばかりに、いよいよ説明に走った。(*仲良く交流している奥様との笑い話である!)。またある時は、友人に「…ひなちゃん、病んでる??」と聞かれたり。本人としては面白かったりかわいいと思っていたりする作品なのに~。でもそれ(解説)ってやっぱりやるべきではないし、というよりもそれ以上に無意味だと最近はつくづく理解した。意味がないのだ。

ところで、岡田斗司夫が面白くて動画をよく見るのだが、この切り抜き動画で、いかに観客を信じるかってことを語っている。大笑いしながら喋りまくる岡田斗司夫氏。明るくていいな~笑

ミキオ氏が今年の書初めを行った。脱プラ&脱電気依存。完全には無理かもしれないけど、昨年から徐々にプラスチック製品を減らしている。かつては100円ショップが大好き過ぎる空間だった。食品を保存する瓶から始め、調理器具諸々やら農作業の道具類。この先、例えば歯ブラシなんかも調べるとあるらしい。木の繊維を糸状にしてデンタルフロスとか出来そうだな(ちなみに歯磨き粉は、重曹とココナツオイルを練ってつくる)。外作業の時は薪ストーブを焚いている。家から出た紙類燃やして、炎のメラメラにわくわく笑。

少し前にテレビ番組で、プラスチック削減を試みるお店が、客が持参した入れ物に食品やお惣菜を移し替えて売っていた。納豆もステンレスの入れ物に小分けして陳列されていた。かつては藁で作っていたから陳列できたのか。よく考えたら、昔はこれが普通で、便利さを追求して良かれと思ってプラスチックが普及していったんだよなあ、ここへきて結局のところ、様々な分野において、進化してきたものがことごとく逆行していっているように感じるな。

初詣に仁木神社に行ってきた。~本神社は明治12年旧徳島藩家臣仁木竹吉が先達となり、117戸の開拓移民を率いて本町に移住した折、郷土の守護神であった八幡社・祇園社・地神社を地域毎に鎮斎したのが創祀である~(北海道神社庁HPより)。

とても立派で、とにかく手入れが行き届いており佇まいが神々しく、姿勢が正される思いだ。宮司さんの信念の現れだろう。下がっている風鈴は音がとても澄んでいて、清らかな空気が流れている。とても居心地が良い。参道に設置されている灯篭は、2020年の世界最大級のワインコンテスト「Decanter World Wine Awards 2020」で、見事金賞を受賞されたNIKI HILLSヴィレッジにより、受賞を感謝し奉納された。また、日本ソムリエ協会名誉顧問熱田氏の奉納により手水口の修理が行われ、ワインのボトルから水が出るデザインに新しく生まれ変わったとの事。なんとも斬新で現代的である。ドローンで撮影されたPVがあるので、鑑賞されたし。

松前神楽にも力を入れており、昨年観に行ってきたがとても良かった。コロナ禍のため室外で行われたが、そのおかげで舞台の四つ角に松明を焚いており、とても雰囲気があった。(松前神楽については改めて記事にしたい。)

ご子息とご縁があって神社についてのレクチャーを時々受けるが、何を質問しても丁寧で深い回答が返ってくる。熱い思いがほとばしり、これほどまでに熱心に活動できる事には感動を覚えるとともに、地域の皆さんにも良い影響があるだろうと想像する。

初詣の際二階に上げて頂き、立派な襖絵を拝見した。次回の記事に。

家の近所に稲荷神社がある。稲荷神社とは、五穀豊穣の神様を祭る神社である。回覧板で参道の除雪と飾り付けの案内があったので、新入り町民としてデビューする。時間に到着するとすでに除雪は終わりかけていたので、飾り付けの手伝いを行う。紙垂(しで)という白く細長い紙の飾りを縄に括り付けたり、徳利に神酒口(みきぐち)という飾りを刺したり。

何故か他の神社の神棚が二つ並べて飾られている。会長は持ってこられちゃったんだよね~と笑っていた。それぞれの神社(建物)が無くなっちゃったのかな?。さて、こちらの神社のお札も欲しいなと思ったが、家には既に他の神社の神棚とお札を祭っているため質問すると、仲の良い神様同士だったら並べて祭っても良いよ~とのこと。神様にも色々種類が居られるのかな?。家の神棚を譲り受けた神社の宮司さんに聞いてみよう。神様同士喧嘩はしないよ!という町民のおじさまもいたけれど。そういえば昔引っ越し屋でバイトしていた時、仏壇と神棚がある家が時々あって、同じトラックにのせると喧嘩するので、それぞれ別のトラックで運んでいた。

飾り付けが終わると太鼓を叩いて神様を呼ぶ。どん、と力強い音が響いた。かっこいいな~。それから神様は神社に居続けてくれて、1月10日のどんど焼きの最後に太鼓を叩いてお別れをするということだ。お役目の方がいらっしゃるのかと尋ねると誰もやってくれんのよというので、来年やります!!と名乗りを上げておいた。

今年もあっという間に終わりが近づいている。皆様良いお年をお迎えください。