急遽決まった絵本の原画展のお知らせです!

原画を眺めながら、裏小樽モンパルナスブレンドを飲み、tomoe panさんのパンやケーキをいただくという、至福のひと時を♪

絵本を読んだり、読み聞かせや、ゴロダ商会のミニライブもあります!(誰?笑)お気軽にお越しくださいませー!

急遽決まった絵本の原画展のお知らせです!

原画を眺めながら、裏小樽モンパルナスブレンドを飲み、tomoe panさんのパンやケーキをいただくという、至福のひと時を♪

絵本を読んだり、読み聞かせや、ゴロダ商会のミニライブもあります!(誰?笑)お気軽にお越しくださいませー!

2024年9月8日。 白老にある絵本の館「宇宙船みみ」にて、 「音楽と絵本の調べ」というイベントが開催されました。

館長の松嶋桂子さんこと、みみ先生が絵本の読み聞かせを行い、それぞれの絵本の内容に合わせた歌を、ソプラノ歌手の小倉真理子さんが、ピアノの河野幸恵さん・井口陽子さんと共に歌い上げます。

10冊ある絵本の最後に、「コッタロのチビッコ」を加えて下さり、私は読み聞かせ初挑戦!こちらの動画をご覧ください~!

すっかり味をしめた私は、次なる場を求めていた。。と、そこへ、裏小樽モンパルナスのミキコさんからお声がかかる。

急遽、10月5-6日、モンパルナスの真ん中、GCGBにて、「珈琲を飲みながら絵本を読む会(仮)」を開催することになりました!絵本の原画を飾り、両日午後2時から読み聞かせを行います。コーヒーは、最近登場した裏小樽モンパルナスブレンド!

パンとおやつは、tomoeさんが担当。とてもセンスがあって美味しいと評判です!!

開店時間は、だいたい10(12)時~20時くらいって感じの、ゆる~い計画です。5日は17時からゴロダ商会のミニライブもあります。詳細は、改めてお知らせいたします!

小樽潮陵高等学校同窓会誌「潮陵」が、この度100号を迎えた。今号に、私も84期の同窓生として寄稿させて頂いた。題して「絵になる小樽」。

洋食台所なまらやさんや、舎とまやさんについても触れている。今回、とまやのさりちゃんのおかげで、記事に厚みが出て、充実した内容となった。そして、【「潮陵」100号記念展】が、市立小樽文学館にて開催されている。入場料無料。是非足をお運びくださいませ!

鈴木比奈子「絵になる小樽」寄稿文

とうとう6月の末に完成品が到着!7月から販売を開始致しました。現在、こちらのホームページの書籍販売ボタンからオンライン販売と、小樽の柳川通商店街にある「ジーンズショップ ロッキ」さん、小樽市塩谷の、ほうきのアトリエと本の店「がたんごとん」さんで販売させて頂いております。

今後も取り扱いしていただけるお店が増えましたら、お知らせ致します。どうぞよろしくお願い致します!

本日、毎年恒例のTHEY展vol.9開催3日目です!鈴木は終日市民ギャラリーと裏小樽モンパルナスを行き来しております。見当たらない場合は、受付にお申し出下さると会場に向かいます。よろしくお願いします!

だんなさまに任せっきりだった家の畑。今年、いつになく畑作業に私の力が入り、毎日土をいじる日々。今年は電動アシスト自転車を乗り回し、すごく筋肉がついてきた実感がある。ある日、銭湯で鏡を見ると、明らかに太ももが太くなっておる。びっくりした。そのせいか、畑で土を掘る作業が、自分でも驚くほどスムーズで、疲れにくい。

5月15日のこと。午前中に畑作業をしていると、ちょうちょが飛んでいる。どれどれ、小ぶりだな~。青いぞ。…よく見ると、これは、まさかのゴマシジミではないのか!? でも、ゴマシジミがいるという事は、この辺に吾亦紅が生息しているということか。小樽には、朝里川や天狗山の方にゴマシジミが確認されているようだけれども。私はかつて、準絶滅危惧種であるゴマシジミについて、皆さんに生態を知ってもらい、自然を取り戻し保護する目的で、北広島ゴマシジミ研究部とともにゴマシジミの冊子を製作したことがある。ともあれ、生息域が広がっているなら、喜ばしいことではないか。と、そこまで考えてさらなる疑問が。今、5月の半ば。本来ならまだまだクシケアリの巣の中で幼虫の姿でアリにお世話になっている頃ではないのか。

2014年、2019年に冊子を製作するために、ゴマシジミを見続けてきたし、死ぬほど描きまくったあのゴマシジミである。見間違えるはずがない!!と、思う…。こんなことってあるのかな。なにかの事情で、そのようなことがあるのかも知れない。というか、実は珍しいほどのことでもなかったりして。自分の都合よくロマンある解釈をすると、これは、私に何らかのメッセージを伝えにきた、メッセンジャーなのだな。幸せな気持ちになったことは間違いない。次の日、ちょっと胃の痛い打ち合わせを控えていたのだが、無事に終わったのも、このゴマシジミのおかげかも知れない。そこで、早速ナガボノシロワレモコウの苗を注文し、畑に植えることにした。小樽の塩谷を、朝里に次ぐゴマシジミの生息域に!

昨日、家の風除室にベニシジミが入ってきて私に止まったので、畑に連れて行った。ゴマシジミも撮りたかったな!

追記

この10日ほどあとに、同じ個体と思われる青いシジミチョウが現れた。こんどこそはと、動画を撮った。前回は慌てていてよく観察できなかったのだが、これはゴマシジミではなく、ルリシジミではないかな。いやはや、先走ってしまいお恥ずかしい。ゴマシジミの色々な種類については勉強していたけれど、シジミチョウ全般についての勉強はしていなかった。調べると、ルリシジミはごく普通に見られるとあった。いやいや、他にも似たようなシジミチョウが沢山いるので、後ほど動画をみて検証しよう。

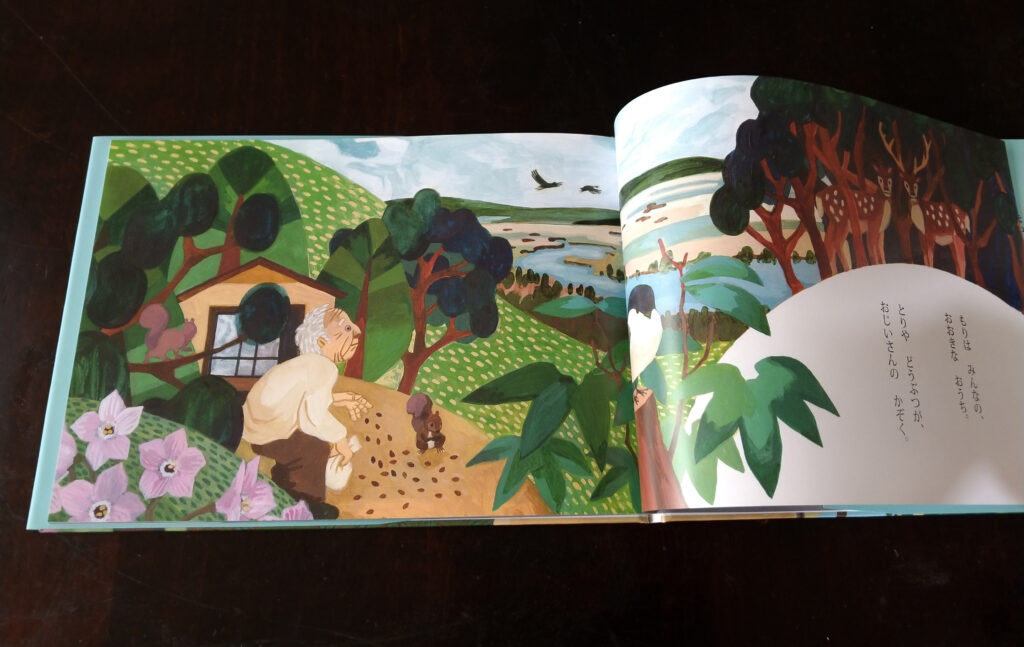

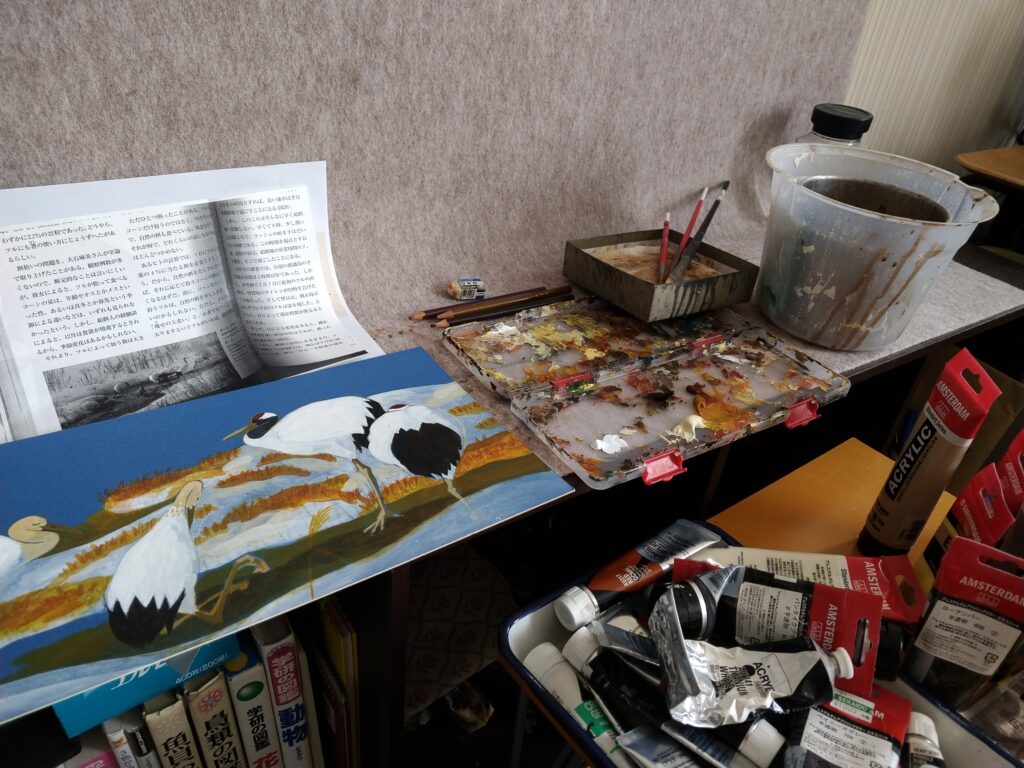

2006年に製作した絵本「コッタロのチビッコ」。これは、当時中標津高校に勤めながら鳥の調査を行っていた浦巧先生からご提案いただいたお話だった。大阪から釧路湿原のコッタロ地区に移住してこられた中本民三さんアキ子さんご夫婦と、タンチョウヅルの一家との、愛情あふれる交流の物語である。大自然の中で育まれる、自然と命の物語。

当時、製作はしたものの、まだまだ力不足で、身近な面々からは「う~ん、どうかなあ」という反応だったのだが、どこを直すと良くなるのかも見当がつかず、また製本データを製作する技術もなく、コピーをホチキスで束ねるのが精一杯。そんなこんなで宙ぶらりんになっていた。

3年ほど前に、このままにはしておけないと一念発起。16年程たち、自分も変化してきており、絵に関して色々見えてくるものがあった。修正の必要な部分がどんどん見えてきた。そして、去年の暮に少部数で印刷にかけてみた。それを、原案の浦先生とモデルとなった中本さんご夫婦に送ったところ、大変喜んで下さり、小学校に配りたいので沢山刷りましょう!となったのだ。

そこで、今回はプロの手をかりようと札幌の中西印刷さんに見て頂いたところ、文章の修正が必要である事がわかり、丁寧に指導していただいたのだが、さすがプロ! 急に絵本になってきた。今、絵の最後の修正を行っている。明日、原画を中西さんにお渡しして、いよいよ完成まで近づいてきた。

ネット印刷ではなく、正式に印刷会社にお願いするのも、内容を指導してもらったり、ハードカバーになるのも初めての経験。とても完成が楽しみである。

昨日、群青展の搬入及び展示作業を行ってきた。昨年、一昨年にTHEY展に展示した作品と新作を並べて3点の出品である。製作中、「こうしたいけどどうしたらよいのだろう」とずっと考えていた問題が、展示の前日や2日前などギリギリになって思いつく(ひらめく)事が恒例になっている。今回も2日前の夜になって「そうか」とひらめき、そこからまあまあ大きめの方向転換を開始する。けっこうなストレスなのだが、やはり気が付けたことに感謝。追いつめられるとちゃんとひらめくものだなあと感心するが、もしや結局締め切りに間に合うように心の底で無意識に本気出し渋っているのかもしれないなあ? 締め切りより早く完成することってないからな。今年は締め切り関係なしにばんばん作品を完成させて、次に取り組むというようなスピード完のある製作が出来ると良いな!

搬入作業見渡していると、力作ぞろいだなあとワクワク。明日の3時前後に2時間ほど在朗するのだが、完成した会場を見るのが楽しみである。皆さま、是非お気軽にお越しくださいませ!

今年も、群青展の季節がやってきた。来年は一旦お休みするという。一区切りする群青展、どのような会場になるか。

今回私は、な~んと!いよいよトーラス体をテーマに製作を進めている。ひいては、理解もそこそこに、今流行りの量子力学なんかにうっとりしている今日この頃。とかなんとか、それはいいけどさあ~、アクリル絵の具の難しさの原因が少しづつわかってきて、だからこれまでの書き方ではない新しい書き方を開発せねばならんと覚悟した。今更油絵には移行できないし、いや、出来ないときめつけることもないんだけど、アクリルととことん向き合おうではないか。

最近の気づき。塗り重ねが厚くなると色が淀んで沈んできてしまうので、このところ使う色はなるべく薄い色で慎重に塗り重ねるように気を付けていたのだが、水に濡らせば簡単に削り取ることが出来るという事に気が付いた。クレヨンのように削りとれるのだ。べたべたと塗りたくって単調になってしまった画面に、ニュアンスをつけることも出来る。なかなか良くならず、進まなかった作品が、また少しづつ前進しだした。

4月に製作した星美和さんのバレエレッスンCDのご紹介を、漸く行うことが出来る。というのも、仕事の完了直後にまだ3年目程のパソコンが突然壊れてしまい、その時のデータの扱いを失敗してしまい、回復に手間取り、このような時期になってしまったのである。

感謝の気持ちを花に束ねるイメージで、タイトルは「Bouquetof Happiness」。とうとう目標であったバレエレッスンCDの10枚目! 私としても感慨無量であり、これまで私を使ってくれた美和さんにも感謝しかありません。この10枚の間に、どんどん活躍の場を広げていく美和さん。レッスンCDの枠を超えて素晴らしい演奏や楽曲を、皆様に是非ご堪能頂きたい次第。美和さんのHPはこちらから!➡星美和HP