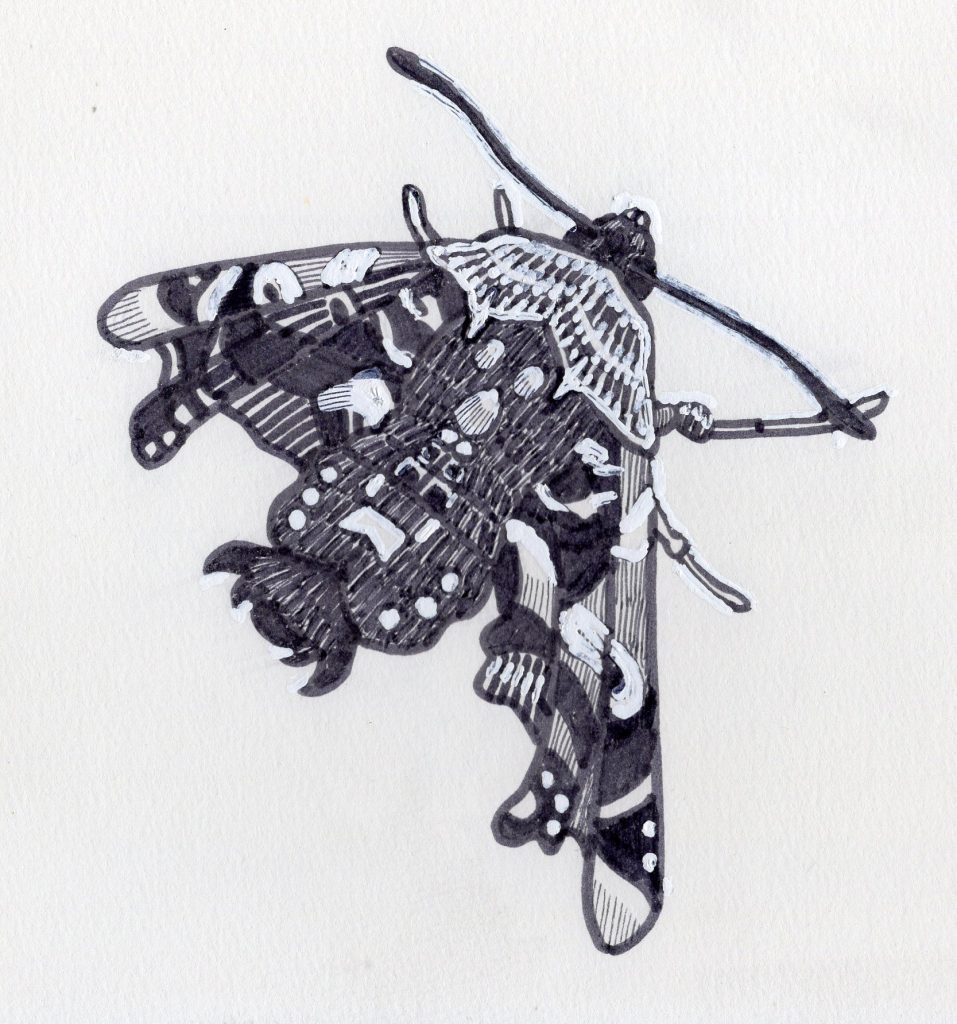

うちのゴーヤが、一つだけなりました!もっと大きくなるのかな?そしてうちの畑が楽園になってきた。昆虫をあれこれ発見する機会が増えた。写真はトノサマバッタかな?昨日はかなちょろを捕まえてよしよしってしていて、逃がしたんだけど立ち止まっているので頭を撫でたら大人しくしていたよ。

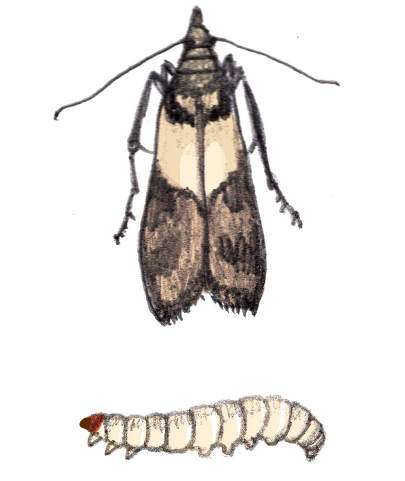

少し前になんとしても生き延びるという意味で食べ物が無くなったら虫食べる!とまあネタ的に息巻いていたのだが、世界的に今後の食料危機に向けて昆虫食をって言われだすとなんだか白けてしまい、ブームは去った。小樽なんだから、昆虫食べるならまず魚釣れって考えるようになったのは、だって昆虫かわいいんだから。。けっこうN〇Kで培養肉を素晴らしいですね~と紹介したり、アメリカの鉄分接種率は日本人の2倍です凄い、、それは朝食にシリアル食べてるから!!って、え~いままでは食べ物から食べないとって言ってたよね。。なんだかな。